“终身学习”多么励志,似乎只有自己不断的学习、积累配资app下载,终究可以实现阶层跃迁,至少也能让自己“脱贫”。

现实真的如此吗?曾经听到过一句话,很有触动:

“这世上最大的悲哀便是贫穷,生老病死是上天给的,只有贫穷让人怀疑自己,就像在蛛网上,明明被黏住了,还要想着是不是自己不够努力,才挣脱不开。”

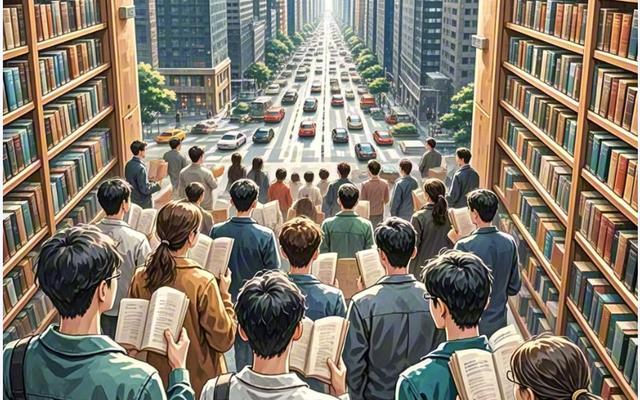

菜市场张婶手机里存着《直播带货全攻略》,却连手机支架都不会调;快递站老王收藏了《跨境电商入门》,至今分不清亚马逊与亚玛孙;就连我们单位的保安手机里都攒着《财富自由课》、《巴菲特投资心法》。

这年头最魔幻的现实是——篮子里的鸡蛋越来越少,手机里的“知识鸡蛋”却垒成了摩天大楼,买了一堆课,却依旧很难改变现状。

“知识囤积症”是当代最隐蔽的贫穷陷阱,它让穷人误以为在攀登阶梯,实际在给认知的监狱添砖加瓦。

01.认知“止痛片”,穷人的精神吗啡

月薪5000的人,手机里装着价值十几万的知识付费产品,而真正掌握生产资料的人,早已学会用知识变现。

当快递员还在研究《巴菲特投资技巧》时,巴菲特的管家正在学习如何给游泳池换过滤网。

当月薪3500的客服看到“00后年入百万”的推送,立刻下单《短视频暴富秘籍》。这些9.9元的课程就像是止痛片,暂时缓解现实的焦虑,却让人陷入更大的幻觉。

买健身卡的人,未必有健身的习惯,就像穷人通过囤积课程获得“正在变好”的虚假满足。

廉价课程是新时代精神鸦片,让穷人在清醒中沉沦,在勤奋中堕落。

02.算法时代,正在制造“知识垃圾场”

算法擅长制造焦虑:昨天看《摆摊秘籍》,今天推“烤肠酱料秘方”;搜完“跨境电商”,立刻弹出“Temu黑科技攻略”……

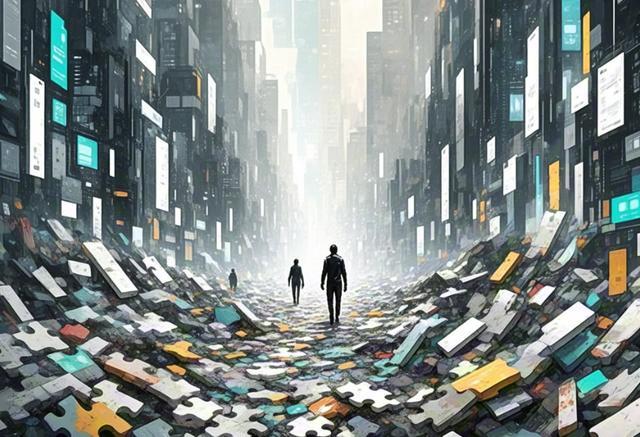

更可怕的是算法制造的认知回音壁,让你不断刷出相同的内容,这些知识的碎片就像散落的拼图,看似每一片都用,却很难拼在一起。

算法可能比你都了解自己,只要你想知道,他就不断的给你提供,你“需要的知识”。这些脱离实际场景的知识,就像从来不拆封的奢侈品,既占空间,又耗精力。

事实上,我们的大脑正在成为二手知识的回收站,还误以为是自己在吃满汉全席。

19.9元的课程都教你“年入百万”,《资本论》都在购物平台上砍价免费拿……

当知识以信息形式被注射时,我们的大脑就变成“算法”饲养的宠物猪。在信息洪流中,多数人不是在学习游泳,而是在收集不同款式的救生圈。

03.知识障眼法:勤奋包装下的深度懒惰

某知识付费课程平台统计,月入低于6000元的用户,人均收藏20个以上未学课程,而年入百万的群体,90%以上会定期清理收藏夹。

更讽刺的是门房大爷手机里存着《元宇宙投资指南》,公司总监在记事本上写着“记得周五女儿的家长会。”

这种认知错位造就了最荒诞的景观,在城中村的苍蝇馆里能听到新能源、人工智能、2025年风口、未来5年趋势,而在五星级酒店会议室,老板们正在研究怎么把包子馅料成本再降2毛钱。

知识下沉带来的不是认知升级,而是全民性的知识通货膨胀。

收藏夹里的课程不会增值,但贩卖焦虑的人靠你的未读红点换了玛莎拉蒂。真正的认知升级,始于放下手机后的第一滴汗。

04.知识祛魅,撕开成功学的华丽包装

那些99、199、299……甚至标价999的《暴富秘籍》、《情商课》……不过是把维基百科、人性弱点的二手解读。

知识付费巨头们最懂这个道理:他们从不学《流量变现课》,而是直接收割流量。

就像小时候听过的故事,前面有座金山,人们都想去挖金子,不知道挖金子的赚钱了没,但在路口卖铲子的人,早已赚的盆满钵满。

真正的财富密码藏在菜市场的讨价还价里,在工地的吞云吐雾中,在外卖骑手抄近道的小巷深处,这些带着汗味、油渍、灰尘的智慧,才是真正撬动现实的杠杆。

卖课的人开着你的焦虑换豪车,听课的人抱着证书继续吃泡面,撕开华丽的包装,底层逻辑万变不离其宗。

05.破局之道:从知识难民到实战王者

现实是最好的商学院,伤疤是最硬的毕业证。

第一次觉醒,需求挖掘术:站在油烟机里找痛点,而不是在知识的海洋里钓锦鲤。比如,餐厅老王扔掉了《网红美食营销科》,专心研究面食的216种配方;

第二次觉醒,单点爆破法:把所有精力聚成激光,烧穿钢板。比如,停止参加所谓“获客课程”,用三个月摸清写字楼小姐姐口味;

第三次觉醒,肉身实验论:把自己当小白鼠扔进市场,让用户投喂决定生死。比如,把买课的钱换成定制推车,让煎饼摊亮的像个移动的KTV。

菜市场的经济学比MBA教材更血腥,巷子口的商业智慧比EMBA案例更生猛。

写在最后

我们要警惕的不再是知识匮乏,而是认知过载。工地的包工头对人性的把握配资app下载,可能胜过大多数《高情商沟通术》;菜市场里讨价还价的大妈,可能比商学院教授更懂市井需求弹性。囤课不会让你变富,但把每个顾客当老师的人,早晚能买下整个课堂。别再当知识的观光客,要做现实的清道夫。